Me despierto porque se prenden todas las luces del coche semi cama. No me puedo olvidar de nada. Mochila, campera, celular y billetera en la riñonera. El ómnibus me deja en Once, barrio de Balvanera. Casi todas las personas que bajan ahora vienen a comprar ropa barata para revender también barata en la feria del parque Las Heras. Son las seis de la mañana, aún está todo negro. La beca de estudio me alcanza para viajar en el colectivo semi cama y hacer una comida fuerte al mediodía: sanguche de milanesa, por ejemplo; y tomar un taxi de vuelta hasta este punto para volver a Córdoba, cuando termine el curso que haré por la tarde. Me espera un día largo en Buenos Aires. Y otra noche doblado en la ruta de regreso, amontonado en el asiento del semi cama. Tengo veinte años, soy un joven estudiante de arte cordobés en la ciudad de la furia. La riñonera en la cintura me delata, pero no tengo tiempo ni lugar para ocultarla. Hago dos cuadras y me doy cuenta que estoy apretando demasiado las tiras de la mochila sobre mi espalda. El bar La Perla, sobre una de las esquinas de plaza Miserere, abre a las ocho; es el primer martes de diez martes que voy a venir a Buenos Aires. ¿Pero dónde estoy?

En La Perla del Once compusiste La Balsa, Tanguito 1967, la canción que se considera fundacional del rock argentino. La capital del país y los sitios de memoria, quiero conocer los lugares que sé por libros, por la tele, por los discos. Una vez leí que en plaza Miserere habló Severino Di Giovani, el poeta italiano que voló bancos, embajadas y consulados. Aquí habita una fauna nocturna que me pone los pelos de punta. -Cuídate hijo, por favor cuídate, la gente en Buenos Aires está muy loca-, ahora me resuenan las palabras de mi madre a quien le contesté con un liviano –sí, sí, más vale–. –Una sola cosa te pido– imploró mi padre, –te pido que te cuides–. –Sí, sí, más vale–. ¿Pero qué me puede pasar?

Hasta que abra La Perla camino la plaza en una diagonal. Vislumbro un edificio antiguo muy grafiteado, sobre la esquina contraria al mítico bar. Hay pegatinas de Mariano Ferreyra. Es un edificio abandonado, acá pasó algo groso, pienso. Parece una estación de tren. Es una estación de tren, tiene sentido la foto del militante ferroviario. De pronto veo que un wachín sale con la guardia y el apuro de haber enterrado algún tesoro, sale por una de las ventanas del edificio, otro abajo le hace de campana. Se saludan chocando las manos, desaparecen rápido de la plaza. Hago foco más cerca. Tengo enfrente un santuario: fotos, flores, zapatillas. Cromañón. No lo puedo creer. En dos cuadras y una diagonal la historia nacional me cachetea sin respiro. Cuando pasó lo de Cromañón yo era un adolescente, escuchaba Callejeros y no conocía la Capital Federal. Es probable que, de haber vivido acá, esa noche del 30 de diciembre del 2004 hubiese estado en este lugar. ¿Cómo pasó?

En 2003 fuimos al Cosquín Rock, tenía quince años y queríamos ver Attaque 77, Intoxicados, Divididos. Bordeábamos el peligro sin siquiera contarles bien a nuestros padres dónde estábamos. También en mayo del 2004 fui a ver la presentación del disco “Fiesta señores” de Las Manos de Filippi en un sucucho de Córdoba que explotaba de humo y de gente. Estoy enfrente del edificio donde pasó Cromañón, un cimbronazo en mi memoria, en mi corazón. De golpe descubro una pintada sobre el edificio que dice “Acá no es Cromañón”. ¿Pero cómo?

FOTO/ Karen Gamarra

Aquí ocurrió la tragedia de Once cuando un tren se estrelló sobre la terminal, la tragedia, la masacre, el descuido, la corrupción. ¡Cuántos espíritus despiertos en la plaza! Fumando, merodeando, charlando, tirando carcajadas, contando historias, bailando, siendo. Pienso que ya deben ser las seis y pico de la mañana. 194 personas murieron por causa de asfixia, a raíz del cianuro que se desprendió de una media sombra que prendió fuego una candela tres tiros en el interior del boliche. Las salidas de emergencia estaban cerradas, los matafuegos estaban vencidos, había más personas de las que el lugar podía albergar. Riesgos que corrían muchos espacios en aquel momento por la fragilidad a la que se exponían como consecuencia de una precarización obligada por la falta de apoyo y presupuesto por parte del Estado al sector cultural. Eran tiempos de autogestión avanzada, los unders proliferaban y hacían surgir artistas impresionantes que se fogueaban en pequeñas comunidades. Había muchos cruces entre música, teatro, performance, arte visual. La noche del 30 de diciembre del 2004 todo eso explotó y destapó la olla de una cadena de corrupción que nunca fue juzgada. Los medios de comunicación criminalizaron a los artistas, responsables sí, pero estaban lejos de ser los únicos, ni los principales. Los empresarios sapos aprovecharon el estado de dolor y de rabia que estallaba en familiares de víctimas de Cromañón, en sobrevivientes y amigxs. El rock se terminó. Y los empresarios oportunistas tomaron el poder.

Veo que viene un grupo de unos cinco tipos caminando con actitud vandálica por el pasaje de los pibes de Cromañón. Ocupan espacio, caminan abierto y medio bamboleándose. Hablan fuerte y las voces rotas retumban en la noche solitaria del pasaje. Siento que me miran, algo me gritan incluso, yo los ojos clavados en la foto de un joven muerto en Cromañón, Julián Rozengardt. Los tipos que0 vienen caminando vienen directo, es evidente. El cuerpo se me arrodilla, las manos se me apoyan en el vidrio de la foto de Julián, la cabeza se me inclina levemente hacia delante, la boca me empieza a rezar algo. Ahí veo que los vándalos cambian intempestivamente su rumbo. El último que pasa cerca mío me dice aguanten los pibes, loco. Los tipos desaparecen, se pierden en el océano de la plaza Miserere. Estoy salvado, gracias Julián. Descubro el edificio. Los murales sobre las chapas. Cromañón. ¿Quiénes me cuidan?

Es impresionante. El lugar está fajado por el Ministerio de Justicia de la Nación. Hay una puerta de vidrio intacta. Es la puerta por la que entraban las bandas que tocaron en este boliche. Emplazado por Omar Chabán a comienzos del 2004 como un sanguche entre canchas de fútbol 5 que tapaban las bocas de respiración en el techo y talleres textiles clandestinos en el subsuelo, que siguieron funcionando incluso después de la masacre. Por encima de las canchas de fútbol había un hotel de cuatro pisos. Todo propiedad de un tal Rafael Levy, el empresario invisible que lucraba con 4 alquileres en el mismo edificio. El del subsuelo encubierto ilegal. Y el que había conseguido los respectivos permisos irregulares en las secretarías de gobierno para el hotel, las canchas de fútbol, y El Reventón, la bailanta que funcionaba ahí antes que Chabán alquilara y pusiera República de Cromañón. Espío con mis manos apoyadas en el vidrio me hago un lente para ver la historia. El escenario está en ruinas, es una mugre. Un sillón roto, una mesa llena de polvo, el piso con basura arrastrada por el viento. Voy a saber más, voy a hacer una obra de teatro sobre esto, voy a volver a bailar con lxs pibes de Cromañón, que siempre estarán bancando el rock, la contracultura, la calle. Me despego y ahí recién respiro. Me suena el celular, mi madre pregunta si llegué bien. ¿Qué hora es?

Todavía es de noche. Siento que pasó una eternidad desde que me bajé del coche semi cama. Vuelvo caminando despacito. Desando la diagonal que tracé como sin querer por la plaza, voy a resignar el almuerzo fuerte, ahora necesito un café. Veo el celular y son apenas las 6:45 de la mañana. Me quedo en la plaza esperando el amanecer, me siento protegido, me siento parte de la historia, entre trabajadoras sexuales, cirujas y espíritus jóvenes del rocanrol del país. Otra gente pasa apurada yéndose a trabajar. Es curioso que en una de las esquinas de plaza Miserere Los Gatos compusieran La Balsa en 1967, considerado ese tema iniciático para la cultura rock argentina, de sobrevivir al naufragio hablaba aquella canción. Y que 37 años después, cruzando esa misma plaza en diagonal, se produjera el gran trauma de Cromañón, que significó, en sentido, la separación definitiva de la poesía underground y las masas populares. Algo que se venía tejiendo y que podemos volver tramar. ¿Es así?

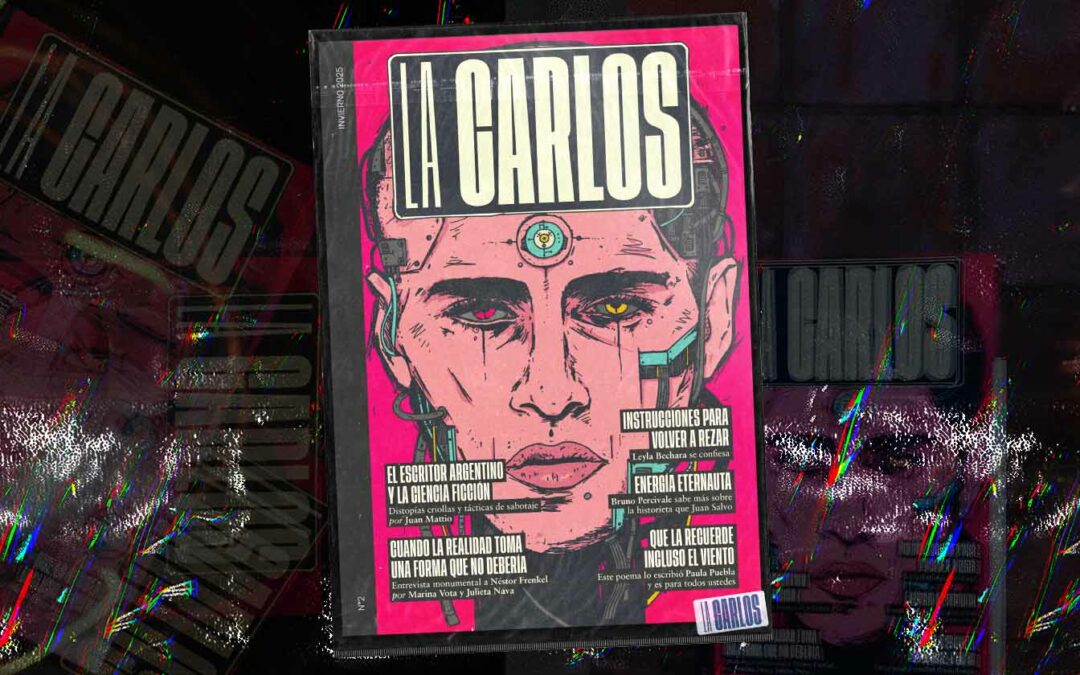

PORTADA/ María Bessone