El millón de espectadores cosechados por Argentina, 1985 a lo largo de su primer mes de proyección convirtió al último film de Santiago Mitre en un suceso cinematográfico indiscutible. Pero ese éxito de taquilla, que lo catapultó directo a los Oscars, está lejos de ser uno más. Como sucede con aquellas producciones culturales que buscan retratar hechos de la historia reciente, la primera representación del icónico Juicio a las Juntas recorta y borronea los bordes entre la realidad y la ficción para abrir paso a encarnizados debates.

La película protagonizada por Ricardo Darín en el papel del fiscal Julio César Strassera desembocó en opiniones de lo más diversas. Mientras que no pocos se derritieron en elogios, al caracterizarla como «necesaria» para los tiempos que corren en el país, otros muchos no dudaron en acusarla de ocultar “la verdad histórica” de lo ocurrido en aquellos años, en tanto rémora alfonsinista que defiende la teoría de los dos demonios.

¿Qué tienen en común ambos posicionamientos, en apariencia tan distantes entre sí? Que se ven interpelados por el contenido político de la película, pero les cuesta reconocer el contenido político de sus propias afirmaciones. Creemos que algo más interesante que medirle el aceite es tratar de entender desde qué perspectiva se está leyendo hoy el Juicio a las Juntas. Esto no implica considerar cualquier lectura política subjetiva como una mancha de grasa en el impoluto lente de nuestra objetividad. Se trata, en todo caso, de superar ese dualismo y entender que la objetividad y la subjetividad conviven al mismo tiempo en nuestros razonamientos.

Dicho de otra forma, no es que la memoria no sea un campo de batalla. Pero reducir la memoria a un campo de batalla es lo mismo que reducir los hechos a las interpretaciones. Ese es el problema en el tono de varios análisis que se hicieron tanto desde la izquierda como desde el progresismo.

Es por eso que, cuando intentamos decir algo sobre Argentina, 1985, no estamos refiriéndonos únicamente a su calidad audiovisual. En las lecturas que se hacen de ella, no está poniendose en juego una mera evaluación del film y de su significado: se pone en juego nuestra propia lectura política sobre la transición a la democracia y sobre el juicio y castigo a los militares responsables del genocidio perpetrado por y para las clases dominantes.

De algo estamos seguros: Argentina,1985 no es una producción atemporal. No podría haber sido realizada en cualquier otro momento histórico del país. Su óptica es, por el contrario, la de una película cruzada por el orden simbólico que emergió y se cristalizó en la Argentina tras el estallido social de 2001: el de un Estado parado sobre la derogación de las leyes de impunidad, con la autoridad suficiente para reabrir los procesos judiciales contra los militares genocidas. Argentina, 1985 es una hija tardía y bastarda de aquel país kirchnerista que, con el fracaso político del experimento Frente de Todos sobre la mesa, adquirió para muchos la forma de un paraíso perdido.

Se trata, por lo tanto, de un film implicado profundamente con nuestro presente. En un contexto de derechas radicalizadas,Argentina, 1985 emerge como respuesta (hasta cierto punto involuntaria) a una coyuntura en la que el consenso social construido en torno a la condena a la violación a los derechos humanos durante la última dictadura parece estar puesto en jaque desde varios frentes.

En definitiva, son quienes ponen por delante sus propias anteojeras ideológicas quienes creen ver teoría de los dos demonios allí donde hay, a todas luces, un intento por reponer el acuerdo básico sobre el que se fundó nuestro régimen político allá por 1983: la total separación entre política y violencia. Nada más oportuno en un país en el que acaban de intentar asesinar a su principal figura política y en el que, posteriormente, un grupo numeroso de personas se congregó en Plaza de Mayo para manifestarse “en defensa de la democracia».

El Nunca Más es un nunca más a la violencia como instrumento político, tanto por izquierda como por derecha. Un mérito a reconocerle a Mitre y a su coequiper Mariano Llinás: su trabajo nos obligó a abrir esa discusión desde este lado de la mesa, sin eludir a los tenebrosos fantasmas que habitan en nuestro placard. El trauma de la dictadura, ese secreto a voces convertido en un elefante en la habitación, adviene como síntoma de la sociedad argentina una vez más.

Hace cuarenta años, la teoría de los dos demonios ubicaba a la sociedad como víctima, tanto de la violencia guerrillera como de la perpetrada por los militares que ocuparon el poder del Estado entre 1976 y 1983. En los términos del filósofo León Rozitchner, su objetivo era borrar la diferencia entre violencia y contra-violencia, pero dando cuenta de la asimetría de poder de fuego existente entre esos militantes de FAL en mano y las Fuerzas Armadas. Es decir, al mismo tiempo que se anulaba toda posible aspiración revolucionaria futura, también se habilitaba el juzgamiento de los crímenes cometidos por la cúpula militar.

Es sobre ese pilar que se asienta la narrativa kirchnerista de los setentas a partir del 25 de mayo de 2003. Por supuesto que no es lo mismo señalar a la sociedad como víctima de la violencia en abstracto, como pretende el alegato del fiscal Strassera, que caracterizar a la juventud «diezmada» de aquellos años como luchadora por una «causa justa», a decir de Néstor Kirchner en su discurso de asunción como presidente. Sin embargo, tanto en las palabras de Strassera como en las de Kirchner, aparece el mismo rasgo, reconocido abiertamente por el personaje de Luis Moreno Ocampo, encarnado en Peter Lanzani, en una discusión con sus familiares milicos: el objetivo de aquella democracia naciente era terminar con el protagonismo de la sangre en la vida política.

«Somos la vida, somos la paz”, decía un cántico que la militancia de la Franja Morada entonaba durante su primavera. Este es el trasfondo real del emocionante alegato de Strassera, con el prólogo del Nunca Más calificando como positiva a la represión legal llevada adelante por el Estado italiano contra las Brigadas Rojas.

Queremos ser claros en este punto: se puede sospechar de la confianza, profundamente de época, que el progresismo tiene en el Estado. Pero para hacerlo correctamente debemos poder diferenciar aquel consenso democrático clásico, sobre el que se asentó el kirchnerismo, de una teoría de los dos demonios recargada que, como explica el sociólogo Daniel Feierstein, en los últimos años acabó por devenir en abierto negacionismo.

Si en sus orígenes la teoría de los dos demonios alfonsinista se erigió en una defensa del Estado de derecho en tanto órgano último de resolución de los conflictos de una sociedad (un progresismo hobbesiano que reclamaba el imperio de las leyes y no el de la fuerza bruta), su actual upgrade se funda en la certeza de que lo ocurrido en la Argentina fue ni más ni menos que una guerra. Para ese relato, el discurso de los derechos humanos cuenta nada más que una parte de la historia, con el supuesto fin de ocultar los asesinatos de «la subversión».

Así, a través de esa operación nada sutil, toda razón histórica se vuelve abstracta y se pasa a englobar, en una misma jugada, la contra-violencia de los oprimidos y la violencia de los opresores: el hondazo de David que mata a Goliat queda subsumido en el concepto de violencia, al igual que las muertes causadas por el mismo Goliat.

Con su pretensión de «memoria completa», el horizonte explícito de la teoría de los dos demonios 2.0 y sus defensores es el de pelear abiertamente por la libertad de los genocidas. O, en caso de fallar en su propósito de máxima, al menos reducir sus condenas, en una guerra por destruir todo aquello que huela a movimiento de derechos humanos, con el pañuelo blanco y los 30.000 desaparecidos como enemigos.

En la actualidad, personajes como la diputada «libertaria» Victoria Villaruel se dedican a militar de manera abyecta contra las inmensas conquistas de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo. Frente a esa amenaza se para Argentina, 1985, y ante a esos discursos se levanta todavía la eficacia del viejo consenso democrático alfonsinista simbolizado a la perfección por el Juicio a las Juntas. En su idealización de la instancia «más progresista» de aquel primer gobierno radical, Santiago Mitre baja un mensaje tan contundente como defensivo: mucha gente pequeña, en lugares pequeños del Estado, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.

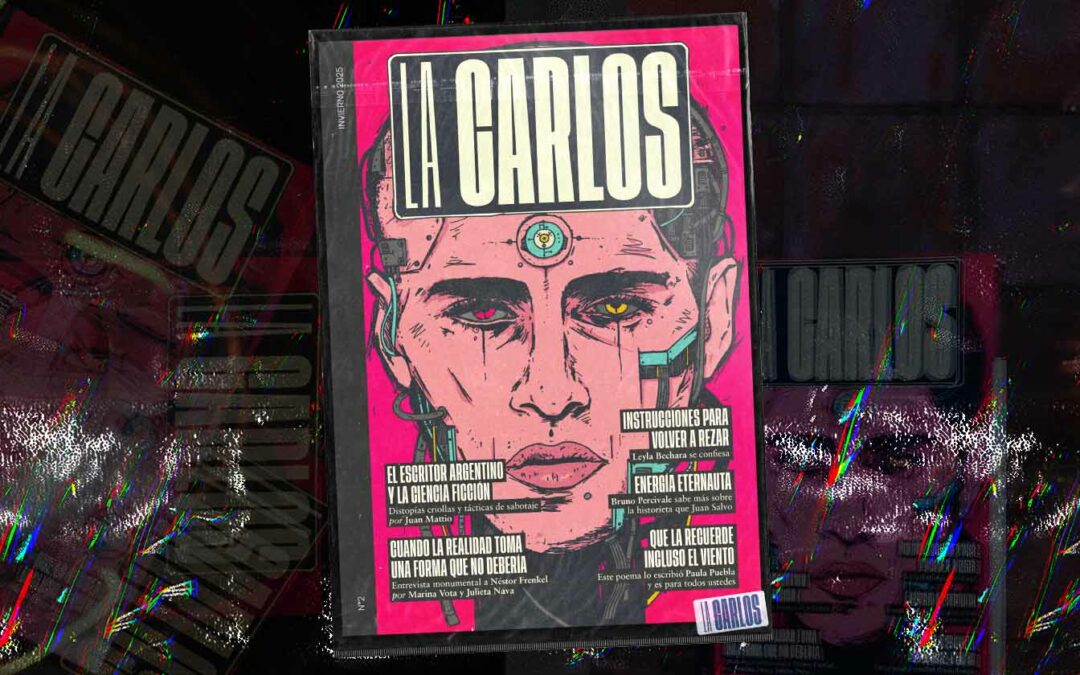

Ilustración: Juan Paz