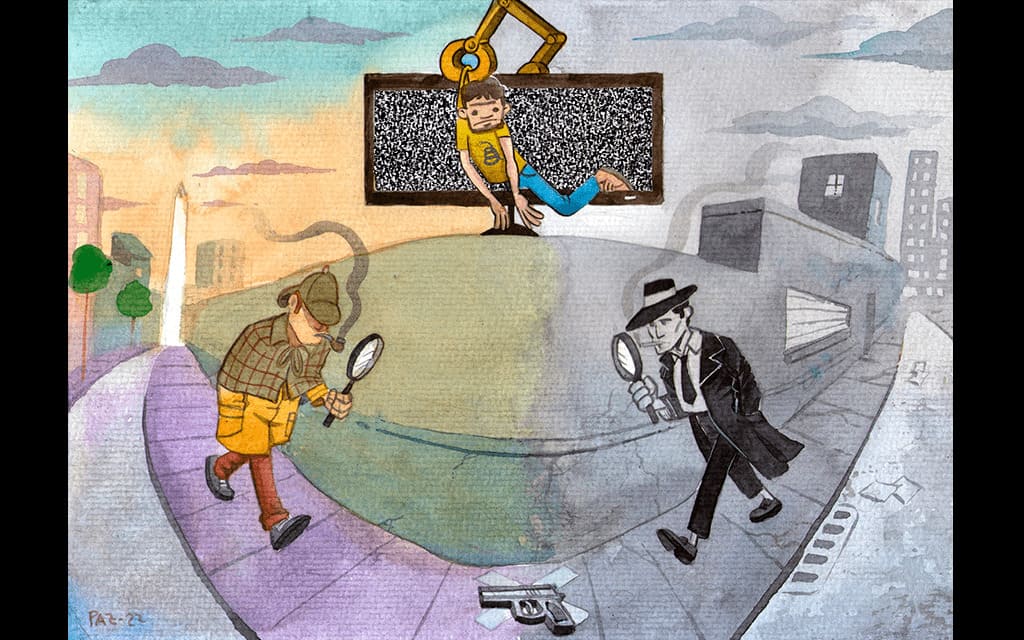

No tan elemental, mi querido Watson

José Pablo Feinmann, en su recomendable libro “La filosofía y el barro de la historia”, -más precisamente, en su apartado “La filosofía como asesino serial”-, comenta que una de las características principales del género policial clásico, del policial británico, es plantear una pregunta, precisamente: ¿Quién lo hizo?. Sherlock Holmes, el famoso detective de Arthur Conan Doyle, pertenece a esta línea del género policial (ya veremos la otra) que se caracteriza además de esta pregunta, por la rigurosidad del detective. Es este, en efecto, quien posee la racionalidad y la capacidad intelectual para resolver los crímenes. Su destreza queda a la vista, en su envidiable método de deducción. Holmes hace de la razón pura un instrumento indispensable para resolver crímenes que se dan en Inglaterra, esa Inglaterra de la neblina y la noche. Por lo demás, creo, no haría falta mucha presentación: sus deducciones nunca fallan, ni por asomo aparece la duda sobre sí mismo, hace de su asistente, el querido Watson, un espectador, un ente cuya única funcionalidad es escuchar pasivamente, cual discípulo, las maravillas intelectuales de Holmes. Watson es su garantía, es ese elemento que Holmes necesita para reafirmar su existencia. En otras palabras, para confirmar que él está siempre en lo correcto. Sin embargo, Holmes y el policial clásico también poseen otras características. Holmes es un detective privado, un detective del poder, que resuelve casos por puro gusto, por interés personal, aplicando principios científicos y todo tipo de artificios intelectuales para descubrir al asesino. De ahí la pregunta del inicio de nuestro ensayo: “¿Quién lo hizo?”. A Holmes lo único que le importa, hablando mal y pronto, es resolver el caso, un caso aislado que se presenta imposible e irresoluble. Su deber es responder a esa pregunta encontrando al culpable. De ahí que Feinmann haga la acertada aclaración de que cuando Sherlock Holmes descubre a un asesino, “jamás cree que está descubriendo, por decirlo así, un desajuste social, sino un mero desajuste individual: el asesino es el que se ha desquiciado, debe ser atrapado, entregado a la justicia, y todo seguirá igual.” El problema es del individuo, que aislado de todo contexto que le abarque, toma una decisión escindida y distanciada de cualquier otro condicionamiento externo.

Sherlock también tiene su propia máxima que lo encarrila ante cualquier imprevisto que pueda surgir en su arduo trabajo: “Cuando lo imposible ha sido descartado, lo que queda, por improbable que sea, es la verdad.” O sea, la razón analítica del detective se ocupa de descartar lo imposible. Cuando descubre lo que queda, lo que queda es lo (el) culpable. Ese es su deber, resolver el crimen, encontrar al culpable y retirarse. A este actor, por su culpabilidad, hay que entregarlo a las instituciones del poder y del control. Y así es que menciona Feinmann, con una mirada foucaultiana que “la sociedad mantiene su contrato al costo de encerrar a los delincuentes en las prisiones y mantiene su fe en la razón al costo de encerrar a los locos en los manicomios”. Este precio que se paga, el precio por la razón y por el equilibrio social, es un mecanismo de negación: encerrar a los locos en los manicomios y a los asesinos en las cárceles, entregarlos a las instituciones del poder y del control, y así, una vez encerrados los actos individuales disruptores, la sociedad estará tranquila nuevamente.

Ahora bien, en la otra vereda se encuentra Phillip Marlowe, el conocido detective de Raymond Chandler que pertenece al policial negro norteamericano, que por cierto, se basa en supuestos diferentes a la novela policial clásica. Marlowe es un tipo contemplativo y filosófico que vive en Los Ángeles, una especie de mezcla entre la compasión, la dureza, y también, como su colega, dotado de una gran capacidad mental. Aprecia íntimamente el ajedrez y la poesía, a pesar de que toda su realidad está velada por un pesimismo existencial general. En cuanto a su método, por pertenecer al policial negro, tiene características muy diferentes al detective de Baker Street: no se sostiene sobre la ideología de la seguridad y muy poco le importa ser el guardián de la tranquilidad burguesa. Tampoco trabaja con la estructura de la lógica y la deducción. “No soy Sherlock Holmes o Philo Vance. No espero ir a un terreno que ya ha sido cubierto por la policía, recoger la punta de una pluma rota y convertir eso en un caso”, se describe el mismo Marlowe en el Sueño Eterno. Y es que Marlowe está muy lejos de representar la inteligencia analítica, que, dicho sea de paso, llega a su máximum o punto culmine con el Isidro Parodi de Jorge Luis Borges y Bioy Casares, en donde éste detective resuelve los enigmas desde su cuarto. Marlowe es todo lo contrario, lejos de permanecer en la quietud se lanza al lugar de los hechos, en donde la investigación de un crimen es un recorrido que lo desembarca en otros crímenes. No puede hacer de la punta de un lápiz un caso y una historia, porque la verdad está siempre más allá, y, antes que producir descubrimientos produce pruebas. Pruebas que lo llevan siempre a otro lugar, porque al mismo tiempo que se descifran los misterios de un caso, se revelan a su vez, los misterios que determinan las relaciones sociales. El crimen está dentro de una sociedad, o como diría Piglia, “el crimen es el espejo de la sociedad, esto es, la sociedad es vista desde el crimen”.

Así es que en ésta, en la novela policial negra norteamericana, más que un acto desquiciado, psicótico, alocado, la que está desquiciada es la sociedad. El detective ya no es un agente externo que viene a restaurar el orden social perdido, sino que es un elemento más del ensamblaje social. Para los detectives negros, como Phillip Marlowe de Raymond Chandler o Sam Spade de Dashiell Hammet, los delitos no son desajustes individuales, sino, más bien, desajustes sociales. No hay hecho individual que no esté sujetado, de algún modo, al contexto social. Borges ya lo dijo poéticamente: “el menor de los hechos presupone el inconcebible universo e, inversamente, el universo necesita del menor de los hechos”. Y, siguiendo al maestro, diríamos que investigar las causas de un hecho, siquiera de un fenómeno cualquiera, es proceder en infinito. Nada está suelto en el mundo, cada acto, cada movimiento, cada decisión por más ínfima que parezca, tiene su impacto en la sociedad. Y es así que muy poco le importa a Marlowe culpabilizar al asesino, sino, más bien, encontrar y descifrar los diferentes mecanismos sociales que producen este tipo de delitos. Lo importante aquí es ver qué pasa y cómo se produce.

El misterio de Juncal y Uruguay

Si Sherlock Holmes hubiese estado el pasado 1° de septiembre en nuestro país, más precisamente en la Ciudad de Buenos Aires, hubiese actuado a su manera. No porque él quisiera, sino porque responde a una estructura literaria y a la lógica de sentido de una época. Sin embargo, para la tristeza de nuestra realidad inmediata, no fue necesario que el famoso detective acudiera al lugar de los hechos porque en parte alguien tomó su lugar: los medios de comunicación.

En las últimas alborotadas semanas, los medios de comunicación, es preciso aclarar, los medios hegemónicos de comunicación, hicieron del hecho un caso particular para el detective de Baker Street. De hecho, el acontecimiento se presentó bajo la lupa del género policial clásico, salvando la distancia de que nuestra realidad fue el escenario del crimen, los medios hegemónicos de comunicación nuestro Holmes, y nosotros, la sociedad, su Watson. De todos modos, no estamos aquí para tomar la postura del querido ayudante de Holmes, sino más bien, para darle un giro con ayuda de la novela policial negra, e intentar revisar los desajustes sociales y no los desajustes individuales.

Por lo pronto, no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron las causas que motivaron a esta persona a atentar contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, antes dijimos que nuestros medios masivos de comunicación fueron nuestro Holmes, y no precisamente por su destreza deductiva, si no por su enfoque individualista. Las últimas semanas después del atentado los noticieros televisivos estuvieron cargados de diferentes lecturas del hecho: desde la minimización de lo sucedido hasta la macabra conjetura del montaje; desde la hipótesis de una banda llamada “los copitos” que actuó en consecuencia de los intereses de ciertos sectores políticos de la sociedad, hasta la fácil muletilla de “loquito”. Lo cierto es que este inmediato diagnóstico mediático pone en pugna la perspectiva de ambos géneros policiales: aquí no hay “loquitos”, porque no hay desajustes individuales; el crimen siempre tiene una lógica, aunque el móvil no la tenga, y la lógica, siempre, es social y política.

En un país donde los medios de comunicación son un vértigo de imágenes que no comunican nada, sino más bien que, siguiendo a Guy Debord, no hacen más que espectaculizar la realidad, no sería para nada descabellado pensar que exista una organización que premedite estos actos: que los organice, los piense, los financie y los ejecute. Tampoco sería inconcebible pensar que una persona, que integra un campo social e histórico, un contexto político totalmente contaminado por la operatividad mediática de la espectacularización, atine a semejante hecho de alteridad; lo que sí es inaceptable es concebirlo fuera de dicho contexto, asociando tácitamente violencia con locura. De hecho, en el primer caso, sería más grave aún, estaríamos asistiendo ya a una maquinaria de violencia organizada. De cualquier modo, ambas formas no son más que efectos de una sociedad alentada y fomentada, en parte, y quizás corresponde decir en gran parte, por los discursos de odio. Nuestra lupa ve desajustes sociales y el odio, quizás, pueda ser uno de ellos.

Brotes de odio (psicología del odio)

“El odio, -dice César González en El fetichismo de la marginalidad-, como dios, conecta deseos colectivos rizomáticos, es un impulso maquínico capaz de agenciar a millones de personas en menos de un instante”. El odio es una fuerza que agencia masas, es un motor que engendra dosis de sentimientos y sensaciones colectivas; nos pone en acción, nos da un sentido último de existencia. El odio es opuesto al amor pero no a la vida; es decir, el odio también nos revitaliza, y es en esas características donde radica la potencia del odio, en su carácter revitalizante, agenciador y rizomático, término que emplean Deleuze y Guattari en su libro “Mil Mesetas”, y que definen como una “imagen de pensamiento”. El concepto de rizoma es extraído por parte de los filósofos franceses de la estructura general de algunas plantas “cuyos brotes pueden ramificarse en cualquier punto, así como engrosarse transformándose en un bulbo o tubérculo; el rizoma de la botánica, que puede funcionar como raíz, tallo o rama, sin importar su posición en la figura de la planta, sirve para ejemplificar un sistema cognoscitivo en el que no hay puntos centrales —es decir, proposiciones o afirmaciones más fundamentales que otras— que se ramifiquen según categorías o procesos lógicos estrictos”. Es decir, es el rizoma un modelo descriptivo, en donde la estructura carece de centro y no sigue ningún orden de subordinación jerárquica. En este sentido, prescinde de patrones y de origen, no se sabe bien dónde empieza, no hay un punto claro de inicio ni un sentido lógico o lineal. Sin embargo, cualquier elemento se expande en diferentes direcciones, incidiendo y afectando a cualquiera de los otros. Para Deleuze y Guattari el pensamiento funciona de este modo, tejiendo redes en diferentes direcciones, afectando e incidiendo en lo que se presenta en sus alrededores, ignorando toda centralidad. El odio pareciera no estar exento de estas características: no sabemos dónde se encuentra su centro, lo que sí sabemos es que se expande. De este modo, la catarata mediática de discursos de odio termina desplegando sus tejidos en la sociedad, produciendo inevitablemente efectos, que, a su vez, rizomáticamente, devienen en actos a veces irreversibles.

Más Marlowe, menos Holmes

Para Gonzalez el odio “necesita un cuerpo-objetivo o se muere”. Es decir, el odio necesita de estos cuerpos para poder expandirse, no obstante, claro está, que no se odia a cualquiera ni a todos por igual. El odio (y con ello los discursos de odio) tiene bien prefijados sus cuerpos-objetivos; tienen una intención, una causa y un destino, y en este caso, el cuerpo-objetivo fue la actual vicepresidenta de nuestro país. Lo cierto aquí, es que el odio tampoco es un acontecimiento autónomo, tiene sus catalizadores: los medios masivos de comunicación. Los medios televisivos, en nuestro desarrollo, no solo se posicionan como una variación holmeana del policial clásico con todos sus matices (lógica individualista, agente que se muestra exterior a la sociedad, etc.) sino también como uno de los catalizadores del asunto. Sin embargo, es necesario pensar, desde esta lógica, al odio como una de las causas y al atentado como un posible efecto. Nosotros, en una variante marloweana creemos que es en esta tensión entre la vida social y la vida privada; entre la vida política y la vida personal; entre los individuos y la sociedad a la que pertenecen, en donde se juega todo el grueso de la cuestión.

Aquí, lejos de resolver un caso, nos proponemos pensarlo. Ha pasado más de un mes del acontecimiento, distancia que lejos de ser ideal, es muy necesaria, ya que el propio alejamiento del paso del tiempo, el propio correr de los días, nos permite, según entendemos, algunas reflexiones. No hubiera sido prudente de nuestra parte, siguiendo algunos pasos de nuestras novelas policiales negras, dar un dictamen del acontecimiento apenas ocurrido. Creemos necesario, aunque nos encontremos en el interior de una experiencia, hacer una pausa. No para decir, no para resolver, no para concluir, sino más bien para preguntar, para intentar revelar los misterios que determinan los vínculos sociales: ¿Qué relación tienen los hechos con las circunstancias en las que se producen?

Muchas veces en los policiales negros las peguntas no están para responderse ni para ver qué nos generan, sino más bien, para ver hacia dónde nos llevan. Quizás esta pregunta nos lleve hacia la idea de que el mundo -tanto para la realidad, como para la ficción- no es reductible a individuos y decisiones personales; quizás nos estimule a pensar, que el mundo es mucho más complejo y extraño de lo que sospechamos; tan complejo y extraño, que un arma que está pensada y preparada con precisión quirúrgica para disparar una bala, en el momento cúlmine, no la dispara. Así es que, por suerte, las armas como las deducciones, también fallan.

Ilustración: Juan Paz