La llegada

Finalmente, había fecha y hora de partida. El mail decía que el destino final era el aeropuerto internacional Ben Gurión, ubicado en la ciudad de Tel Aviv. En cuestión de segundos Google me aclaró la situación: “El aeropuerto internacional de Gaza, Yasser Arafat, inaugurado en 1998 fue destruido en el 2001 por las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Para llegar a Palestina había que pasar, de manera inevitable, por su territorio enemigo.

El primero de abril de 2019, luego de una escala en Madrid y diecisiete horas de vuelo, el avión aterrizó en esa ciudad bañada por las costas del mar Mediterráneo. No era mi primera vez. Dieciocho años antes había llegado al mismo lugar con la esperanza de encontrar, alejada de lo familiar, alivio para lo que vivía como un drama existencial: era lesbiana y en Salta, la ciudad donde nací, no había referencias, ni lugares para nuestras existencias.

Pero esta vez era distinto, al menos ese asunto -el del lesbianismo- estaba saldado y Palestina era mi nuevo norte. Salí del avión con mi valijita llena de paquetes de yerba, chocolates blancos y aceitunas negras. En unos pocos kilos imaginaba tener asegurados algunos hábitos que, de alguna manera, me harían sentir cerca de casa.

Seguí al malón de gente, para empezar los trámites migratorios. Los carteles en hebreo me resultaban familiares a pesar de mi extranjeridad. Recordé un artículo que había leído unos días antes de mi partida en donde decía que estar por fuera de la lengua era habitar la incomodidad. Así me sentía.

Hice la fila. Quienes nos ubicamos del lado de no residentes debíamos pasar por un largo proceso de preguntas y chequeos. Mientras avanzaba, de manera muy lenta, encontré un mail de Cristina, de Recursos Humanos, que me había llegado a las cuatro de la madrugada cuyo asunto era recomendaciones. Habíamos intercambiado varios mensajes en la última semana, sus respuestas rápidas a mis preguntas ansiosas generaron una cercanía a pesar de que nos separaba un continente y no supiera nada de su vida, salvo que residía en Barcelona. No sé por qué, la imaginé en su departamento sola con sus gatos, invadida de plantas.

La lista de recomendaciones era larga, traté de recordar lo más importante.

- No hay que brindar información de más. Solo se contesta lo que preguntan. No suele ocurrir, pero pueden realizar interrogatorios que llevan mucho tiempo, incluso horas, es mejor mostrarse tranquilo y dar respuestas breves pero ciertas. Nunca mentir.

- Recordar la dirección de la oficina ubicada en Jerusalén. Evitar decir que el lugar de residencia es en Hebrón, Cisjordania. En última instancia referirse a los Territorios Palestinos, pero bajo ningún concepto como Territorios Ocupados Palestinos.

- Tener a mano el documento de la ONG, en el que se explicita que mi trabajo consistiría en llevar adelante un proyecto de Salud Mental y brindar asistencia a todas aquellas personas que lo necesitaran, sin distinciones.

Seguí al pie de la letra la lista y repasé las respuestas en inglés que, a partir de ese momento sería mi primera lengua. Tenía a mi favor la condición de judía -aunque impura, ya que el judaísmo se hereda por vía materna y mi madre es una cristiana con todas las letras-. En contra, ir a trabajar con población palestina.

Una línea amarilla sobre el piso lustrado me separaba de una joven con uniforme. Previo a indicarme que me acercara, me escaneó con la mirada. Cejas oscuras y de arco perfecto. Ojos oliva perturbadoramente atractivos. Actitud intimidante. Cara de póker, cara de póker, me repetí, y avancé hacia el mostrador.

“No es la primera vez que viene a Israel”, afirmó. Le respondí que no y a su segunda pregunta, contesté que en el 2001. “¿Los motivos?”, quiso saber. Familiares, le aclaré y luego de que le confirmara que mi tía y mis primos vivían en Kfar Saba y en Tel Aviv, me permitió continuar sin más preguntas ni demoras. Obtuve mi permiso. Tanta preocupación y fantasías paranoicas, felizmente, arrojadas al vacío.

Luego me enteraría que, al salir del país, te colocan un número en el pasaporte que puede ir del uno al seis, una escala que señala “nada peligroso” hasta “muy peligroso”. Me preguntaba con qué número terminaría al finalizar mi estadía. Pero para ello faltaba mucho tiempo y un auto me esperaba para llevarme a Hebrón, la ciudad que habitaría durante los próximos seis meses.

Dos horas y media para recorrer sesenta y ocho kilómetros. El paisaje era montañoso y árido, tal como lo recordaba, pero en esta ocasión un muro de hormigón bordeaba el camino. Otro muro de los lamentos, pensé, solo que éste en sus cientos de kilómetros de longitud, no tenía ni un vestigio de sagrado.

El recorrido fue interrumpido por dos controles. El primero, que parecía una casilla de peaje, hubiera pasado sin pena ni gloria si no fuera por dos jóvenes con uniformes verdes que salieron a nuestro encuentro. Misma actitud intimidante que la chica del aeropuerto, pero con armas largas que cubrían la mitad de sus cuerpos. En el segundo control, las casillas ubicadas en hileras eran varias y los soldados también habían multiplicado su número.

Una mujer escoltada por su extensa arma nos invitó a iniciar el ritual de mostrar la documentación, responder preguntas y, luego de que chequeara el baúl del auto, pudimos continuar. Con la imagen ya pequeña en el espejo retrovisor, el chofer dijo “checkpoints” y continuó: “Son puestos militares que controlan nuestros movimientos, el de la población palestina”. No quise preguntar cuántos había, no estaba lista para escuchar la respuesta. Acababa de llegar. Necesitaba comer y dormir. Dormir, sobre todo. No sospechaba, todavía, lo salvaje que puede ser una política de ocupación.

Hacer una casa

Mi nueva casa se encontraba a dos cuadras de una avenida muy transitada, en una esquina aparentemente tranquila. Atravesé puertas, escaleras y finalmente llegué a la que sería mi habitación, que también era espaciosa. Las cortinas de seda color salmón me recordaron a las fiestas de quince de mi provincia natal, Salta La Linda. Decadencia, esa era la palabra que describía la atmósfera. Pero no se trataba de las cortinas, tampoco de la mesa de plástico al lado de la cama o de los estantes de mimbre para dejar la ropa, sino de la combinación de todos estos objetos juntos, iluminados por un tubo de luz tungsteno. Luz blanca de hospital, fría y desalmada.

Fue inevitable la comparación con la imagen de mi hogar, tan lleno de luz natural y de plantas. Tuve que recordarme que había sido mi decisión estar ahí, dejar a mis amigas, mi gato, el fútbol, las fiestas, mi novia.

-Tu primera misión- dijo mi amiga con la que vivo en nuestra casa en Boedo- es que tu habitación sea menos horrible-. “Tiene potencial, hay espacio”, pensé entonces, ya optimista. Había que decidir cómo llenarlo. O lo contrario, porque en el vacío y ausencia de objetos, también se encuentra calma. Algo que había aprendido en un viaje a Japón, en el que las habitaciones, despojadas de todo lo que los occidentales consideramos necesario, volvían borroso el borde que te separa del espacio.

Al día siguiente, a media mañana, mi jefe -vecino de dormitorio- me ordenó que descuelgue la bandera del orgullo que colgaba sobre mi cama. Su intromisión me desconcertó, se trataba de mi privacidad -¿el cuarto propio?-. “Hanan, la señora que limpia no puede verla. Para el Islam es ´haram´, es decir, está prohibido”, dijo. Me sentí invitada a meterme en el closet, ese mismo del que había salido hacía veinte años cuando le pedía perdón a mi madre, en una carta manuscrita, por ser lesbiana.

Sabía que Hebrón era una de las ciudades más conservadoras de Cisjordania, pero necesitaba tener información precisa. Prejuicio, tabú, prohibición o penalización, no eran lo mismo y sus consecuencias tampoco. Tenía una certeza: las lesbianas existíamos hasta en los lugares más recónditos u hostiles, solo debía dilucidar cuáles eran, dónde podría encontrarlas.

Antes de terminar mi día, escribí en Google: movimiento LGBT en Palestina. Unas listas de páginas aparecieron e ingresé a alQaws y luego a la opción quiénes somos: “alQaws es una organización de la sociedad civil fundada en el activismo de base que surgió en noviembre de 2007 y que está a la vanguardia del cambio cultural y social palestino, construyendo comunidades LGBTQ+ y promoviendo nuevas ideas sobre el papel del género y la diversidad sexual en el activismo político (…) alQaws siempre ha tenido como objetivo trabajar con toda la población palestina, a pesar de las políticas de ocupación y apartheid que fragmentan a la sociedad mediante diferentes formas de control y dominación israelíes”.

De alguna manera, esos datos funcionaban como un respiro. Agarré mi libreta y anoté las ciudades donde había sedes de esta organización: Yaffa, Jerusalén Este, Ramallah y Haifa. El entusiasmo hizo que prolongara la búsqueda y me encontré con muchos artículos que repetían lo mismo: las disidencias sexuales eran denunciadas y estigmatizadas en la sociedad árabe y las leyes de la Autoridad Palestina (AP) tampoco protegían los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

No lograba comprender el alcance de lo que leía, el entramado entre religión, política de ocupación y diversidades sexuales se me hacía nudo.

Un llamado telefónico interrumpió mi búsqueda. A miles de kilómetros, 12.253 para ser exacta, mi novia me contaba sobre sus actividades y quería saber cómo había sido mi día, cómo era Hebrón, mi barrio, la gente, las mujeres en particular, me pedía que le contara más para hacerse una idea de cómo iba a ser mi vida. Fracasé en mi esfuerzo de encontrar las palabras, entonces preferí decirle que había empezado a extrañarla.

Primer día de trabajo

7:35 sonó la alarma, no tenía mucho tiempo para rodeos, siempre elegí renunciar al momento del desayuno por unos minutos más de sueño. Me vestí sin prestar demasiada atención a la combinación de ropa y me encontré con dos colegas en el garage de la casa para salir hacia la oficina. Las calles eran muy transitadas, los autos aparecían por todos lados, el modo anárquico en el que circulaban me resultaba abrumador, manejaban como si el peligro no existiera. Sin embargo, era un caos que mantenía un orden, un ritmo.

Al llegar, al lado de mi escritorio, una mujer con hiyab azul oscuro -combinado con las flores de su camisa- esperaba sentada. “Soy Rawan, voy a ser tu traductora”. Nos saludamos con la mano y ella sonrió. Empezamos la jornada con recomendaciones culturales. Eran muchas, demasiadas. Prioricé recordar las más relevantes. La primera, evitar expresar opiniones políticas o religiosas. Ante la pregunta por mi religión (si era musulmana o cristiana -nunca judía-), la respuesta iba a ser cristiana. La segunda, los días sagrados eran viernes para las personas musulmanas, sábados para las judías y a la cristiandad le tocaba los domingos (mi semana laboral sería de domingos a jueves). La tercera, el consumo y venta de alcohol está prohibido en Hebrón. Sólo en la comunidad cristiana se podía consumir o comprar. La cuarta, las mujeres pueden decidir si saludar o no -con la mano- a los hombres. En caso de no desearlo se debe mantener las manos por unos segundos en el corazón. Quinta: nunca sacarle fotos a los soldados o a la policía. Sexta: evitar expresiones físicas en el espacio público tal como besarse, darse la mano o abrazarse. La séptima era sobre la vestimenta: brazos y piernas cubiertas para las mujeres, nada de ropa escotada; los hombres no deben usar pantalones cortos tampoco.

Estaba abrumada y Rawan lo notaba. No se trataba sólo de incorporar información sino de hacer cuerpo un modo de vida que por el momento me resultaba muy ajeno. Una voz gruesa interrumpió nuestra conversación. “Es el llamado a la oración”, dijo Rawan. La mayoría de las mezquitas tenían parlantes y los rezos se esparcían hacia cada rincón de la ciudad. Mis colegas varones extendieron una alfombra en la antesala y comenzaron el ritual. Pregunté a Rawan por las mujeres, respondió que no era común que lo hicieran en público. Me explicó que son cinco rezos que se realizan en diferentes momentos del día y que las personas que no pueden hacerlo en el horario indicado -como en el caso de las mujeres-, compensan al llegar a sus hogares.

Algo que era obvio se hizo evidente, si quería adentrarme en la cultura palestina iba a tener que descentrarme de mis creencias -que en muchas ocasiones sostenía como verdades absolutas-, mis modos de ver, escuchar y entender la realidad. Tendría que despojarme un poco de mí.

Regresamos en auto a casa. Había decidido que al día siguiente iba a volver caminando. Eran muchas cuadras, pero no quería acostumbrarme al recorrido que generan las lógicas capitalistas: casa – trabajo – casa. Además, pensé que caminar sería la mejor manera para ubicarme en la ciudad.

Llevaba varios días y todo me resultaba muy extraño aún, me enojaba conmigo y mis tiempos tan lentos para todo. ¿Habría sido algo aprendido o tal vez parte de un linaje que desconocía? No podía saberlo, pero de lo que estaba segura era que lo peor que le podía pasar a quien le desesperaba el paso -sin pausa- del tiempo, era ser lenta.

Ocupar una ciudad

En Hebrón, los soldados son parte de la geografía: para ir a la escuela, al trabajo, al hospital o visitar a un familiar, las personas palestinas deben atravesar checkpoints, llevar siempre sus identificaciones, mostrar sus pertenencias y en algunas ocasiones dar explicaciones para poder desplazarse. La irrupción -por la fuerza y sin aviso- de soldados en las viviendas, la demolición de algunas de ellas y las detenciones -sobre todo a adolescentes-, eran parte del paisaje cotidiano.

Rawan, además de tejer puentes idiomáticos con mis pacientes, se había propuesto que conociera Hebrón a través de sus ojos. Y yo dejé que hiciera. Un día, finalizada nuestra jornada laboral, nos dirigimos a la que, en algún momento, había sido la avenida más comercial y concurrida. Estaba vacía. Intenté pronunciar el nombre de la calle “Shuada”, Rawan sonrió y la pronunció de manera correcta. Era una zona de compras muy popular. Los sábados cientos de personas caminaban entre los puestos, los comercios y los callejones. El contraste entre lo que me describía y lo que veía, calles desiertas y sombrías, era desolador.

Anduvimos varias cuadras cuesta abajo y nos sentamos en unas mesas pequeñas cubiertas con hule verde. Había tres tipos de carnes girando detrás de una estufa que emanaba calor y una fila interminable de personas que ansiaban hacer su pedido. Rawan se acercó a la caja mientras yo observaba, desde nuestra mesa, a cada una de las personas, como si en sus modos de vestirse o moverse fuera a develar algún misterio. Fue, sin dudas, el mejor shawarma de mi vida, a tan solo 120 pesos argentinos.

Abrimos el mapa antes de que se hiciera más tarde. Empezó por mencionar que Hebrón era la única ciudad de Cisjordania en cuyo centro se encontraba un asentamiento judío. Esa era la estrategia, tomar el centro para luego expandirse. Ese proceso comenzó luego de lo que se denominó la Guerra de los Seis Días, en el año 1967. Se estableció el primer asentamiento judío religioso y desde ese momento no dejaron de multiplicarse. Había alrededor de 300 en toda Cisjordania y Jerusalén Este, según Rawan. Los puestos militares y los soldados acompañaban esos números ya que eran parte ineludible del mismo plan. Debían garantizar que los judíos, los colonos, pudieran desplegar su sagrada misión de ocupar un territorio.

Rawan tenía datos muy precisos, como si su memoria fuera, también, un acto de resistencia. Dijo que en el año 1997 la ciudad se dividió, literalmente, en dos: H1 y H2. En el mapa eso se delineaba con colores: gris para la zona H1, bajo control de la Autoridad Palestina y el mismo color pero más oscuro para la zona H2, donde no podían ingresar o circular personas palestinas. Los checkpoints, estaban señalados con cruces rojas y se esparcían por todo el territorio, para marcar el ritmo de sus existencias. Su relato parecía el guión de una película de ciencia ficción.

Mientras ella seguía sumergida en datos y relatos históricos, empecé a recordar rituales de infancia, cuando llegaban las pascuas judías (Pesaj), el año nuevo (Rosha Shana) o el Día del Perdón (Iom Kipur). Mi bisabuela cocinaba durante varios días porque comprar comida hecha era un atentado contra sus principios. Horas y horas en ese cubículo en donde fabricaba sabores familiares que se distribuían de manera prolija en interminables bandejas. El aroma a celebración tomaba su casa. Yo había generado una estrategia de supervivencia para que la voracidad de mis primos no me dejara sin nada. Llegaba siempre antes y escondía kepes y bohios de verdura en unas bolsas de plástico que metía en mi mochila. El sabor de su comida, además de sus anteojos de culo de botella y sus arrugas definidas, eran los recuerdos que mantenían a Matilde viva en mi memoria. En esa época, la idea de pertenecer a un pueblo elegido por Dios me parecía un privilegio, me hacía sentir importante.

Ahora todo se veía distinto, mis recuerdos me incomodaban. Rotos, confusos, en mi desazón.

Ghada

Todas las mañanas nos reuníamos -café mediante para mis colegas y mate para mi- y alguien informaba los eventos de violencia sucedidos, para luego contactar a las personas que los habían padecido y ofrecer asistencia psicológica. Mi lista de pacientes creció rápidamente. Rawan era muy organizada y eso facilitaba las cosas. Antes de que mi mate se lavara, solíamos tener armado el cronograma de visitas.

Ghada, fue una de las primeras pacientes que atendí. Su casa estaba en las afueras, a treinta minutos en auto desde la oficina. Al llegar, la vi parada en la puerta junto a tres pequeñas que revoloteaban a su alrededor. Tenía treinta años pero su mirada la hacía parecer mayor. Nos hizo pasar al living y nos acomodamos sobre unos colchones finitos, de espaldas a una pared en la que colgaban retratos de hombres muy solemnes.

Hacía dos noches, contó, se había despertado sobresaltada por los ladridos de perros. Cubrió su pelo y corrió a la habitación de sus hijxs. Sabía que con los animales venían ellos, los soldados del ejército israelí. Continuó el relato mientras sus dedos se frotaban entre sí, en un intento de disimular el miedo, la angustia, o ambos. Sostuve su mirada mientras Rawan decodificaba sus palabras para que pudiera entenderla. Habían entrado por la fuerza y permanecieron un tiempo, que no pudo precisar, pero que le pareció eterno. No recordaba cuántos eran, tampoco eso importaba, podría haber sido uno y el miedo hubiera sido el mismo. Revolvieron todos los espacios de su casa, cuando no quedó vestigio de orden, esposaron a su marido y sin mediar una palabra, se lo llevaron. Esa noche, dijo, nadie volvió a dormir.

La otra lengua (inshallah)

Haram (prohibido o pecaminoso) fue una de las palabras que más rápido incorporé, luego de Shukran (gracias), Marhaba (hola) e Inshallah (si Dios quiere). Cada día aprendía una prohibición nueva, incluso la música era Haram para algunas mujeres. Tantos años de terapia para escaparme de esa palabra que se hacía presente a cada momento. En Hebrón la religión no me daba respiro. Rawan sostenía que el problema no era lo que estaba escrito en el Corán sino la interpretación que se hacía de las sagradas escrituras. Aseguraba que en otras ciudades como Ramallah, ubicada a 15 kilómetros de Jerusalén, la realidad era muy distinta, menos conservadora, con una vida cultural muy rica, en donde abundaban los teatros, museos y los bares que hacían que las noches tuvieran larga vida. A mi cartografía palestina, entonces, le faltaban fragmentos y por sobre todo, matices.

Iba siempre al gimnasio a las cinco de la tarde. Mi rutina, armada de manera muy intuitiva, procuraba combinar ejercicios aeróbicos con fuerzas de brazos, y principalmente de piernas. Todo, en cincuenta minutos. A las seis de la tarde las mujeres no podían estar más en el gimnasio porque comenzaba el turno de los hombres. La música vibraba en las ventanas y cada tanto sonaba algún reggaeton que conocía. A excepción de la chica con rulos extravagantes, que estaba en la recepción, casi nadie hablaba inglés, pero estar entre mujeres me resultaba fácil, nuestros cuerpos encontraban la manera de comunicarse. Preguntaban de dónde era, qué hacía ahí y cuánto tiempo me quedaría. Respondía en un árabe muy precario: “Is mi Dafna, Ana men le Argentine. Shu ismak?” y cuando mis palabras se agotaban, sonreíamos. En el gimnasio no usaban hiyab y eso hacía que se vieran diferentes. Recuerdo el asombro y el desconcierto de los primeros días, cuando salían del vestuario, con calzas ajustadas, zapatillas con brillos y hasta, alguna de ellas, con remeras escotadas. Vestían como yo o, en realidad, yo vestía como ellas.

Dos pisos más arriba del gimnasio, había un restaurante con una terraza que tenía visión panorámica de la ciudad. La hora ideal era ese momento del día en el que la luz natural se desvanecía entre las casas, lenta pero constante. Solía estar ahí alrededor de una hora, tomando un café helado, muy dulce. Mis preocupaciones eran siempre las mismas: el miedo, el límite difuso entre el adentro y el afuera, la constante amenaza y el peligro como parte de la vida. De las historias de mis pacientes, de sus pérdidas y sus duelos me perseguía la evidencia de que había una parte de la historia, de Palestina, que no me había sido contada.

Una noche, después de ir al gimnasio, desperté dos veces antes de poder dormir. Me quedé junto a la ventana esperando que aparecieran los perros, que solían salir en grupos cuando oscurecía. Sus ladridos me despertaban y desvelaban. En Hebrón, la gente no los quiere, dicen que son sucios, que en sus lenguas alojan cosas, entonces el día no es seguro para ellos. Cuando la ciudad duerme, toman las calles y gritan. Esa noche los esperé sin tener suerte. A cambio, escuché el silencio de los pájaros. Los pájaros también duermen.

El té, la menta y el azúcar

Entre las costumbres palestinas, el té con menta fresca es parte de las bienvenidas, negarse es casi imposible. Con ese gesto, simple y cotidiano, se rompen las distancias abismales que imponen nuestros lenguajes.

Me gusta el té con mucha azúcar. Se lo dije a Essra la primera vez que nos vimos. Era la tercera visita a su casa, mientras se sacaba la hiyab que dejaba ver su pelo gris, me contó que había estado presa. ¿Las razones? Por existir, fue lo primero que le salió decir. Luego relató, como quien pasa una receta de comida, que le encontraron una tarjeta de teléfono en una de las visitas a su hermano, que estaba en la cárcel con una condena de 105 años. Era cada vez más común tener a alguien de la familia preso o detenido por las fuerzas israelíes, dijo.

Essra estuvo 6 meses en prisión. Recordó la sensación de sofoco: su cuerpo tapado todo el tiempo por la presencia -siempre inminente- de los guardias. Las persianas de su casa estaban bajas, como las dos últimas veces, pero su mirada se desviaba constantemente hacia la ventana. Antes de ser detenida vivía una época muy difícil con su marido, no podía cumplir con sus obligaciones de madre ni de esposa, y era castigada por su desgano. En la cárcel, me dijo, encontró alivio en otras mujeres, que grandes como ella, decidían cuidarse y ayudarse entre sí, sobre todo a no sentirse tan solas.

Antes de retirarme, Essra puso un puñado de dátiles en mi mano. Sus ojos, celestes intensos, me acercaron a la sensación de mar, calmo y revuelto a la vez.

Los sábados por la mañana

Mi habitación era un reflejo del discurrir temporal. Los días se habían convertido en meses. Tenía muchas plantas -todas crecidas-, fotos arriba de mi escritorio y un póster de Visit Palestine, al lado del espejo en el que se reflejaban unos árboles de olivos. Mi cuarto ya era mío pero estaba cansada. Se me había pegado una tristeza que no era mía.

Era sábado por la mañana y el ritual se repetía como cada sábado: ejercicio físico, compras en el supermercado, mates en el balcón de casa, la playlist traída de Buenos Aires. Faltaba poco para que terminara mi estadía. Repasé anotaciones, impresiones de los primeros días y me encontré con preguntas que me hice cuando empecé a trabajar y a conocer, mediante las historias de mis pacientes, lo que implicaba vivir bajo una ocupación: ¿Cómo calmar el miedo cuando la amenaza es constante y el peligro real? ¿Cómo decirles que no les va a pasar nada, cuando los soldados irrumpen en sus casas? ¿Cómo dormir cuando se sabe que pueden volver? Cuando la casa deja de ser refugio, ¿dónde se va? ¿Cómo no alimentar ansias de venganza?¿Cuánto resiste un cuerpo? ¿Cuánto puede un pueblo?

Lenguaje universal

Desde el suelo, Talin me escuchaba hablar en inglés con sus ojos grandes y curiosos. A cada palabra que decía, los abría aún más. Prestaba atención como si ese idioma extranjero -para ella y para mí- tuviera algún sentido. Me esmeraba en el tono y la sonrisa. Ella asentía y respondía en su propia lengua. Entonces, los roles se invertían. Yo la escuchaba con atención, aunque no lograba entender más que un par de palabras.

Después, desplegamos imágenes de animales en el piso. Me enseñó su favorita, una oveja, se acercó a la ventana y señaló un rebaño que posaba bajo un árbol. Los colores y las figuras desbordaban las hojas en blanco. También los soldados y sus jeeps de guerra eran parte de sus creaciones. A ella parecía no inquietarle, al menos no durante el día. Los miedos se despertaban por la noche, cuando el silencio del desierto envolvía su casa y los jeeps merodeaban incesantemente las calles.

Pero Talín quería jugar y jugamos. Rawan, sentada detrás, abandonó su tarea porque ese día no la necesitamos, traspasamos las fronteras de las palabras.

El juego es un lenguaje universal.

La marcha. El orgullo

Cuando faltaba una semana para que se realizara la marcha del orgullo LGBTIQ+ en Tel Aviv, alquilé por internet una habitación a dos cuadras del mar. No me permití dudar aunque debía pedir autorización a mis jefes. Las marchas del orgullo son los eventos más importantes en mi historial como lesbiana.

Al entusiasmo por ir a la marcha se le sumaba la ilusión de volver a ver a mi prima de la infancia, a la que siempre recordaré con adoración, que vivía allí desde hacía muchos años. Pero la posibilidad de reencontrarnos se evaporó cuando supo que mi lugar de residencia era en Hebrón. No volvimos a hablarnos.

Temprano, el viernes por la mañana, Tel Aviv ya se encontraba tomada por los colores de la diversidad. En una de las avenidas principales un arco iris inflable vibraba al compás de la música electrónica. Gays, putos, maricas, lesbianas, bisexuales se multiplican en las calles. En los bares la gente se acumulaba y de manera intempestiva, se creaba una multitud. La ciudad -toda- nos pertenecía. Una vez al año nos pertenecía. Nunca desconocí lo ficticio de esa afirmación. Compré una lata de cerveza helada pero no lograba abrirla. Algo no encajaba, incomodaba. Entre purpurinas, accesorios de látex y cuero, consignas sobre la “igualdad de derechos” y “espacio para todos”, mi cabeza se convirtió en una máquina expendedora de contradicciones. Seguí el ritmo de los camiones como si fuera una procesión y en cuanto pude me desvié hacia el mar.

Sedimentos

Mi último día en la oficina era, también, mi último día en Hebrón. Debía dejar todo en orden, papeles informes, historias clínicas. Estaba trabajando en modo automático, cuando Gahada llamó para decir que pasaría por la oficina, que necesitaba hablar conmigo. Ya había tenido su última sesión, en su casa como todos los lunes. Cuando llegó, no la reconocí, estaba vestida según las costumbres palestinas. Su hiyab era hermoso, color hueso con encajes en los extremos. Una delicadeza. Era la primera vez que salía sin sus hijxs. Se sentía rara, me dijo, como si le faltara algo. Pasamos a uno de los consultorios, ella estaba acelerada y yo, con una calma mentirosa. Me pidió un papel y una birome para anotar todas las cosas que habíamos trabajado juntas, no quería olvidarlas.

El tiempo parecía pausado, hasta que empezó a leer en voz alta. Que había logrado escapar de la desesperanza, que se sentía más aliviada en relación a la muerte de su hijo, que había logrado llorarlo, que no hacía falta ordenar los juguetes todo el tiempo, que tal vez tenía que sentarse a jugar más con sus hijxs. Después, me pidió que le dijera algo, que no quería terminar la sesión. Tampoco yo quería que se terminara. Estuvimos una hora hablando y evitando el final.

Antes de que se fuera, le pregunté si podíamos sacarnos una foto juntas. Su marido no se lo permitía, dijo que sabía que era injusto pero que era así. Le dije que no se preocupara, que iba a recordarla. Nos saludamos dos veces, con cuatro besos. Me dijo que debería convertirme al Islam.

Mi llanto atragantado se sedimentó como se sedimentan las cosas en el mar.

El regreso

Esta vez, las preguntas fueron interminables: “¿Dónde estuviste? ¿Por qué en Hebrón? ¿Con quién vivías? ¿Cómo se llaman las personas con las que vivías? ¿Y sus apellidos? ¿Y sus nacionalidades? ¿Qué hacías ahí? ¿En qué consistía tu trabajo? ¿Con quiénes trabajabas? ¿Tenías colegas palestinos? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Apellidos? ¿Por qué si era judía estaba trabajando en Hebrón? ¿Cuál era mi postura al respecto? Con maniobras sutiles pero incómodas traté de evadir algunas respuestas. Fue un tiempo incalculable de incisivas preguntas, miradas y destratos. Antes de dejarme seguir con el proceso de salida, colocaron una estampa amarilla en el dorso de mi pasaporte con un número 5 resaltado, es decir, era según ellos, una persona potencialmente peligrosa. Ese número me llevaría por otro camino más exhaustivo de control de mi equipaje y pertenencias. Inspeccionaron cada recoveco con una devoción casi religiosa y luego mandaron las cosas por una cinta y mis cosas aparecieron en otro sector del aeropuerto, mucho tiempo después.

Luego de tres horas, había logrado concretar mi objetivo: me encontraba en el asiento del avión, al lado de la ventanilla. La pantalla señalaba una distancia de 12253 kilómetros hasta la ciudad de Buenos Aires. En un par de horas mi realidad sería completamente otra. También me sentía distinta.

El avión empezó a carretear, el aire acondicionado desató su furia y antes de llegar a los diez mil pies, abrí mi cuaderno y escribí, para desahogar, una lista de frases desordenadas.

Palestina

La sombra del árbol que cae

La piedra en la mano que espera

La comida en las bocas que no callan

Los olivos que crecen sin lluvia

La memoria de un pueblo que no olvida

Las sonrisas que agrietan los muros

La tierra que no se abandona

Con el mar Mediterráneo a través de la ventanilla del avión, recordé las palabras de Jazmín, luego de que demolieran su vivienda: “No importa cuántas veces derriben nuestras casas, vamos a volver a levantarlas. Esa es nuestra resistencia”.

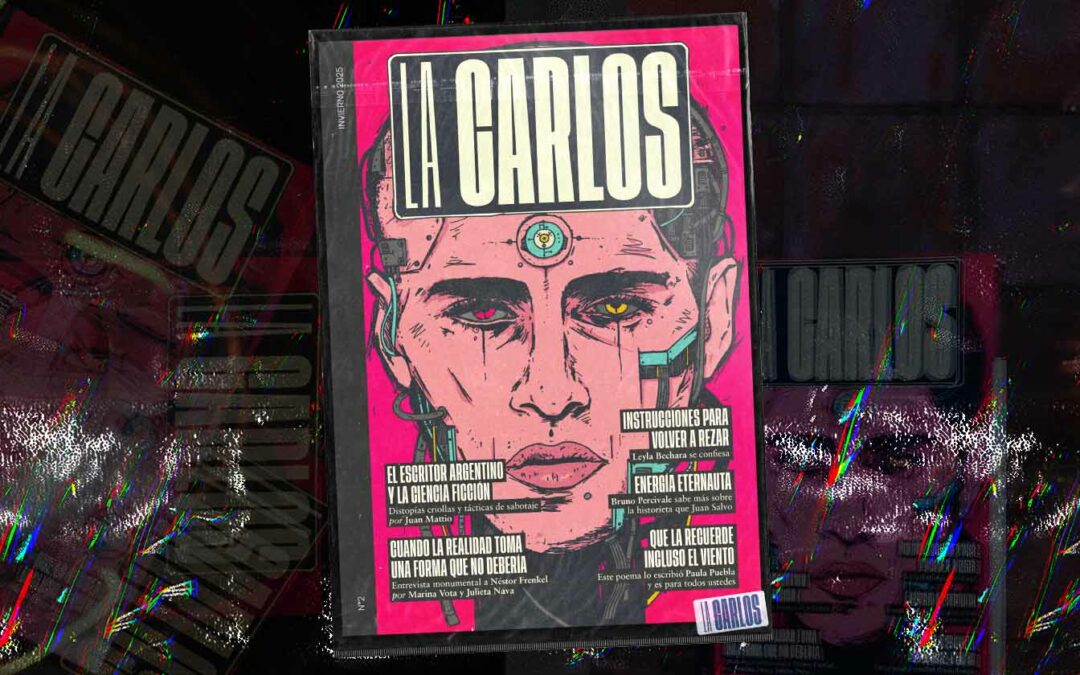

Ilustración: Oqui Paratz