Cuando el 10 de diciembre Javier Milei habló de espaldas al Congreso, buena parte del país comprendió que algo empezaba a cambiar. Aunque no supiéramos nombrarlo, aunque todavía no lo pudiéramos ver, se respiraba en el aire la idea de que una larga época se desmoronaba. En boca de algunos volvía a escucharse la sentencia, casi como un mantra, del fin del kirchnerismo. Otros, más audaces, preferían duplicar los años del razonamiento. Lo que concluía no era el ciclo político iniciado en el 2003, sino la forma democrática abierta cuarenta años atrás con la asunción de Raúl Alfonsín. Si el kirchnerismo terminaba, lo hacía en su carácter de alfonsinismo new age por otros medios.

Milei condensó en su figura el triunfo de los discursos marginados por la cultura estatalmente oficial. Desde el terraplanismo hasta el engendro anarcocapitalista, pasando por su lectura de los años setenta, el presidente logró articular de un modo casi laclausiano un conjunto de malestares en torno al significante libertad. Junto a la idea omnipotente de libertad, Milei ofrecía algo más: la imagen de un futuro vigorizado por la recuperación del discurso heroico y sacrificial. Nada más lejano a la cultura estatal de estos últimos años, a la figura de la víctima convertida en commodity y a la obsesión por la narración del pasado como otra forma de su museificación.

Hoy parece evidente. La tierra firme de la democracia ha empezado a temblar. Si Milei no lo dijo lo pensó y si no lo pensó lo aprovechó: con la democracia ya no se come ni se cura ni se educa. Los consensos nacidos de la homologación alfonsinista entre democracia y Estado perdieron sacralidad. Nada ni nadie parece estar a salvo. Si bien resulta difícil especificar hacia dónde, queda claro que la democracia argentina se encuentra en plena mutación. Ni los más temerarios analistas se animan a vislumbrar la siguiente forma de nuestro sistema político y su reparto. Y aunque los expertos sugieran evitar el uso del gerundio, la realidad siempre se impone sobre sus recomendaciones. Esto es la Argentina cambiando.

Frente a la transformación abrupta de una sociedad, dos movimientos suelen nacer como reacciones casi automáticas: la esperanza y la melancolía. La primera de ellas implica un optimismo anticipado con respecto al futuro, nos ubica frente a la sensación de que al terminar esta época concluirán también los malestares y problemas que nos acompañan. La melancolía política, por su parte, es la imposibilidad de aceptar que las cosas se modifican, es la soledad en el recuerdo, la vivencia del presente como traición de lo que debió haberse mantenido. El melancólico cree ser víctima del fluir del tiempo, se considera parte de un mundo que no está. De esta manera, el pasado deja de presentarse como fuente de sentido hacia lo que viene y solo emerge como la confirmación onanista de lo que uno fue.

Si esperanza y melancolía resultan igualmente peligrosas para este momento del país es por el rol pasivo en el que nos ubican. Tanto una como otra nos alejan del presente para situarnos imaginariamente en un tiempo y unas relaciones que no están. Entonces ya no hay más que hacer. Solo queda recordar o esperar. Pésimas opciones para barajar ahora, como estamos, en medio del derrumbe. Y aunque el desmoronamiento de la época parezca inevitable, todavía estamos a tiempo de decidir qué zonas del viejo mundo queremos preservar y qué zonas estamos dispuestos a perder. Consignas, conversaciones, entramados, amistades, amores, intervenciones, enojos, formas de pensar, hacer y sentir. ¿Qué ideas no queremos abandonar? ¿Qué consensos será preciso olvidar? ¿Qué nuevas preguntas vamos a necesitar incluir en esta nueva Argentina que se viene?

Pocas afirmaciones tuvieron mayor aceptación durante estos últimos veinte años que la del tajante rechazo a la violencia. Panelistas, actores, músicos, vedettes, influencers (dicho sea de paso, cada vez más parecidos entre sí) suelen coincidir en este punto. Venga de donde venga, sin importar la legitimidad de las causas, bajo cualquiera de sus formas, la violencia es condenada. ¿Pero de qué manera se construyó este consenso? ¿En base a qué experiencias históricas? Y sobre todo, ¿cuáles fueron las consecuencias concretas de este discurso en la vida política de estos últimos años?

A mediados de los ‘80, León Rozitchner y Fogwill coincidían en un punto: la democracia alfonsinista no era el efecto de una victoria, sino de una derrota. El nuevo juego político que iniciaba lo hacía desde el terror y no desde el deseo; el nuevo discurso ocultaba el triunfo de los verdaderos vencedores. En Los años setenta de la gente común, Sebastián Carassai recupera una encuesta nacional publicada a cuarenta días de la asunción de Alfonsín. En ella se puede ver que el máximo deseo del 64% de los argentinos encuestados era “orden y paz”. Los hechos armados del período 1970-1976 (Lito Marín llegó a contabilizar 8491) y la monopolización del terror por parte del Estado a partir del golpe militar explican en buena medida la construcción de esta sensibilidad ajena a la radicalización política.

Al conocerse masivamente los pormenores de la represión estatal de los setenta y sus atrocidades, comenzó a forjarse un antagonismo democracia/dictadura como bueno/malo sin los matices que existían durante los años previos al golpe de 1976. Con el retorno democrático, empezaba a forjarse en el país lo que Rozitchner llamó “la ilusión de una política sin violencia”. En boca del filósofo argentino, el término tiene un claro sentido freudiano. Como toda ilusión, esta lleva en sí la realización de un deseo: el de eludir la violencia, el de obtener lo que se obtiene con sangre y enfrentamiento, pero sin sangre ni enfrentamiento. La intelectualidad alfonsinista, entonces aggiornada a los nuevos tiempos, construía un consenso cultural pacificante sobre el fondo del terror instaurado por la dictadura militar.

Los indultos de Menem, a pesar de su distancia con la cultura progresista, también tuvieron por finalidad el fortalecimiento de la ilusión de una política sin violencia. Recordemos que ellos fueron dirigidos tanto a represores y ex militantes de organizaciones armadas como a los participantes de los alzamientos militares contra el gobierno democrático en 1987 y 1988. Al igual que Fukuyama, el riojano también quería decretar su propio fin de la historia.

Pero no todo es tan lineal. La violencia política seguía latiendo en la democracia. Los levantamientos carapintadas constituyen un ejemplo. El atentado al represor Jorge Bergés, también. Aunque tal vez el último gran acontecimiento sucedió en enero de 1989, con el alfonsinismo en plena agonía, cuando el Movimiento Todos por la Patria tomó un cuartel del ejército ubicado en La Tablada. Más de treinta muertos y cuatro detenidos desaparecidos fueron la consecuencia concreta de las largas horas de combate que siguieron a la toma del cuartel. Estos sucesos de los años ochenta y noventa no hicieron más que reafirmar, mediante su difusión mediática, el discurso condenatorio con respecto a la violencia política.

Fue bajo estas coordenadas que comenzaron a tomar forma muchos de los consensos de los últimos cuarenta años. La herencia de la última dictadura no fue solo económica y social, sino también cultural. Con el naciente juego político se iniciaba un nuevo comercio de listas blancas y negras, de cargos, de premios, de palabras mágicas que, al ser pronunciadas, generaban la inmediata sensación de un compromiso con la realidad. Aparecían los festivales, los ciclos, las ferias, las pensiones vitalicias para artistas, la politización despolitizante de una cultura que lentamente se volvía estadofílica.

La apertura del juego democrático en los años ochenta terminó por consolidar, a pesar de nuestros deseos y preferencias, aquello que Silvia Schwarzböck llamó vida de derecha. Es decir, una vida sin otro horizonte que el actual, sin un diálogo imaginario con una lejana vida mejor. La cultura que aparecía en el nuevo juego democrático se presentaba entonces como una vida de derecha vivida como de izquierda. Esta característica del campo artístico e intelectual se extiende hasta el presente. Cineastas, escritores, traperos o universitarios suelen ser progresistas a la hora de referirse a la coyuntura nacional, pero conservadores al interior del propio campo. Una tierra misteriosa se esconde tras la vista corta de la discusión presupuestaria.

Con el cambio de siglo, el consenso condenatorio respecto a la violencia política no hizo más que fortalecerse. Ya iniciado el kirchnerismo y con una nueva narrativa oficial sobre los años setenta, se produciría el conocido debate No matarás, tal vez uno de los intercambios intelectuales más apasionantes del ’83 a esta parte. Con la casi solitaria salvedad de León Rozitchner, volvía a comprobarse la imposibilidad de recuperar la pregunta por la violencia sin caer en un rechazo moral o en su simple aceptación.

En materia cultural, el cristinismo representó un cambio con respecto al gobierno de Néstor Kirchner. Durante estos años se produjo un incremento de la violencia discursiva sin un correlato inmediato de violencia política. Fueron años de redes sociales y beligerancia cultural. Años en los que se exaltó el “como si” de un conflicto que lentamente quedó limitado a nichos artísticos, académicos y virtuales cada vez más reducidos. Esta guerra ilusoria de una minoría estatalmente ideologizada se desarrolló hasta el ballotage del año 2023 (sin haber aprendido nada de la experiencia del 2015) bajo la fantasía de la perpetuidad en el gobierno. Lo que también quiere decir: sin la constitución de una fuerza real que se encontrara a la altura de las batallas que se estaba queriendo afirmando librar.

La breve pantomima de alfonsinismo que fue el gobierno de Alberto Fernández también tuvo su capítulo cultural referido a la violencia política. Desde su solitaria crítica interna, Horacio González sostuvo durante estos años la necesidad de abandonar la agenda académica norteamericana e introducir nuevamente la pregunta por los años setenta. Su objetivo era revisitar la historia con la intención de abandonar la condena moral a la violencia que existía en el amplio espectro político. Las afirmaciones de González despertaron un inmediato repudio por parte de periodistas e intelectuales ligados al macrismo y un llamativo silencio por parte del ambiente cultural cristinista. El consenso condenatorio permanecía intacto. Y junto a él, la imposibilidad de nombrar una pregunta.

La violencia política de los años setenta es el trauma de origen de la democracia alfonsinista. De ahí vienen muchos de nuestros actuales consensos, puntos ciegos y silencios. No es que hoy en día se evada la cuestión. El problema es que cualquier acercamiento al tema, cualquier intento de discusión pública, queda inmediatamente reducido a dos términos: la aceptación o el rechazo. Y el problema no puede quedar reducido a respuestas afirmativas o negativas. Es necesario incorporar la pregunta por el sentido histórico de cada forma de violencia, permitiendo así diferenciar los distintos tipos que existen tanto por sus causas como por sus efectos. Se trata de escaparle a la moral que todo lo iguala para hacer hincapié en el sentido y el porvenir de cada acción.

Es cierto que la palabra violencia se encuentra dotada de múltiples significados. Por eso no siempre queda claro qué rechazamos cuando lo hacemos, qué prácticas y experiencias dejamos fuera de nuestro alcance. Una diferenciación como la que Rozitchner realiza entre violencia y contraviolencia permitiría, por ejemplo, incorporar los levantamientos populares al desarrollo de esta cuestión. Mosconi, Cutral Co, el Santiagueñazo, diciembre del 2001, merecen ser comprendidos con el sentido histórico y específico que cada uno de ellos tuvo. ¿Cómo incorporar estos acontecimientos a la pregunta por la violencia política? ¿Cómo reconocer en ellos un signo diferente? ¿Cómo evitar que estas preguntas hoy nos suenen tan abstractas, tan alejadas de la realidad?

Paradójicamente, existe la sensación de que vivimos en un país cada vez más violento. Se podría hablar de la cuestión narco, de los femicidios, de los innumerables casos de gatillo fácil. En materia estrictamente política, el siglo XXI tampoco se queda atrás. De la masacre del puente Pueyrredón hasta el fallido disparo a Cristina Fernández, pasando por los asesinatos de Mariano Ferreyra y Carlos Fuentealba. Hechos de naturaleza diferente, por supuesto, pero homologados en su condena.

La historia avanza y parecemos cada vez más enredados. Tal vez la salida a este naufragio anímico aparezca en la incorporación de nuevas preguntas, de nuevas conversaciones y prácticas que nos posicionen de otro modo para encarar lo que viene. De lo contrario, corremos el riesgo de girar como un trompo sobre nuestro propio eje. Y entonces hacer lo de siempre: cambiar las palabras para hacer creer que las cosas cambian. Decir crueldad una, dos, mil veces, como un modo de confirmarnos, de seguir sin entender esta realidad cada vez más oscura que nos arrasa.

Poco a poco empezamos a advertir las consecuencias de un largo silenciamiento. Los efectos de la vigilancia moral de estos años, de la victimización como proyecto intelectual, de una agenda académica identitaria que cerró más preguntas de las que abrió. Si volvemos nuevamente sobre estos puntos, no es porque haya algo así como un disfrute en la crítica a “lo progre”. Todo lo contrario. Es porque, como alguna vez explicó Alejandro Rubio, primero hay que ordenar la propia tropa antes de enfrentar a un enemigo tan temible. Los buenos y su bondad, los politizados y su malestar, los vigilantes y su pedagogía, no fueron más que vectores solemnes de una quietud.

Si bien es cierto que de los años noventa a esta parte se publicaron libros, artículos y hasta tesis doctorales sobre la violencia política, en su gran mayoría estos se limitaron a una discusión sobre el pasado. Ahora bien, ¿qué significa discutir la violencia hoy? ¿Bajo qué términos, con qué horizonte? ¿En qué lugar quedamos después de cuarenta años de democracia? Me cuesta responder estas preguntas. Y quizás justamente en la imposibilidad de dar respuestas aparezca el sentido de este texto. La violencia política del presente ha sido tabú en las discusiones políticas del siglo XXI. Hoy que los consensos democráticos se desdibujan, la violencia parecería regresar como si de golpe despertáramos de un sueño calmo. Entonces quedamos sin respuestas. Una nación que reprime la pregunta por la violencia se encuentra destinada a dejarla renacer bajo sus caras más sombrías. Porque lo reprimido vuelve, aunque no sepamos bajo qué disfraz.

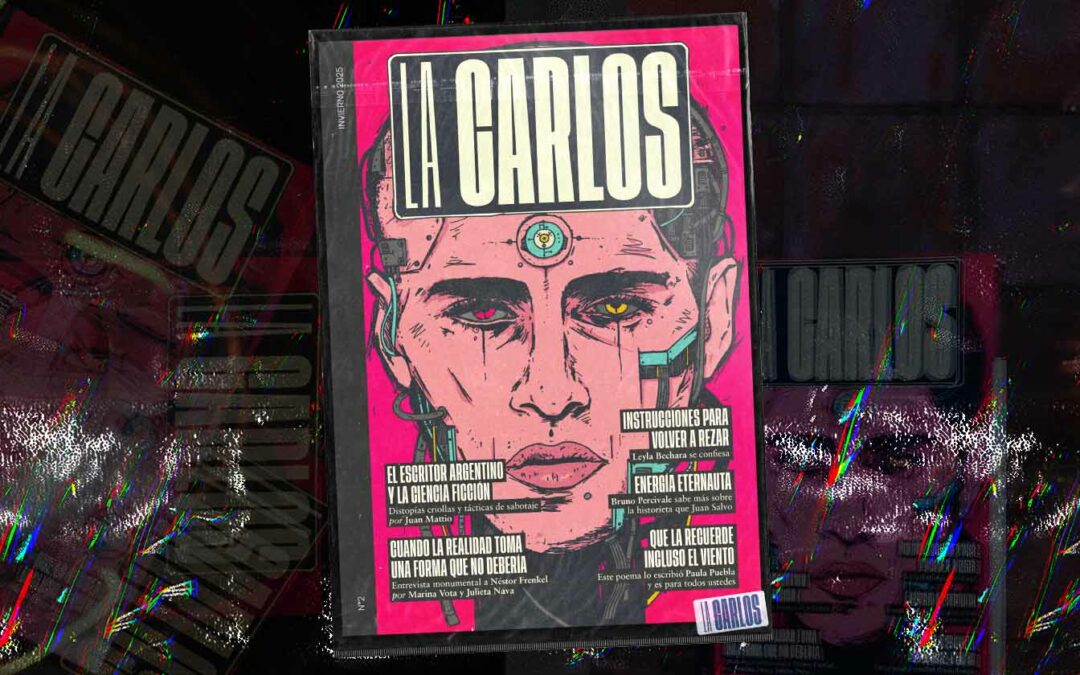

Ilustración: Brenda Greco